当院が選ばれる理由

歯の大きさや顎の大きさは人それぞれ全く違います。特に顎の大きさは、生活習慣や習癖によっても影響を受けます。

当院は、患者さん一人ひとりがもつ本来の美しい歯並びを取り戻すための技術・機器を取り入れています。

世界標準の治療法により、正常な顎の成長を促し、それぞれのお口の環境に合わせた

より良い歯列矯正することが多くの患者様にご支持いただいています。

-

01

全ドクターが日本矯正歯科学会認定医以上の資格を有しています。

矯正歯科は専門的な知識が必要なため、大学卒業後に誰でも「矯正歯科治療」ができるわけではありません。

詳しく見る

歯科医師が矯正歯科治療を行う場合、あらためて専門的な教育と研修を行う必要性があります。

当院の全てのドクターは大学卒業後、大学病院で研鑽を積み、日本矯正歯科学会認定医もしくは臨床指導医の資格を取得しています。

矯正歯科治療の豊富な臨床経験を基に、適切な治療を提供いたします。 -

02

従来のワイヤー矯正だけでなくマウスピース型矯正歯科装置(インビザライン)まで幅広く対応しています。

当院では、元来のワイヤー矯正はもちろんのこと、マウスピース矯正治療も早期から導入し、国内外での研鑽を積んだ上で、充分な知識と技術をもって治療にあたっております。

マウスピース型矯正歯科装置は、装着していても負担が少なく、見た目に及ぼす影響も最小限で抑えることが出来ます。また、自分で取り外しが可能なので、食事や歯みがきなど矯正中のお手入れも普段と同じようにできるのが特徴です。

では、マウスピース矯正治療は、どこの歯科医院で行っても同じなのでしょうか?それは違います。ワイヤーを曲げることが必要ないので簡単に思われるか方が多いかもしれませんが、マウスピース矯正治療は矯正治療の専門的な知識や経験は言うまでもなく、独特な特性や歯の移動の仕方を熟知していなければなりません。

当院では患者さんの症状やご希望に合わせて、装置を使い分けることで、できる限り快適に、治療を行なっていただけます。※「完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります」

詳しく見る03

MOOテクニックを用いた、長期的に安定する機能的・審美的な矯正治療を提供しています。

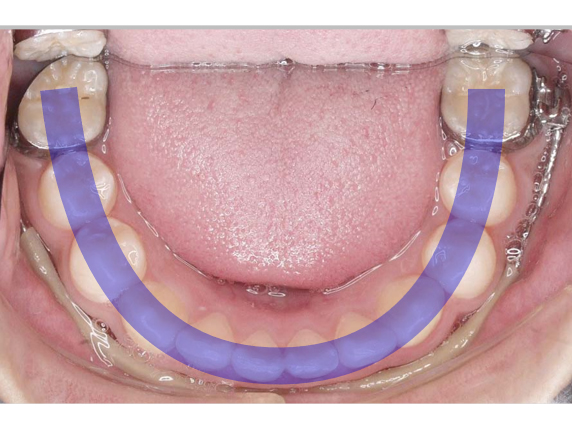

MOOテクニックは、筋肉と歯列のバランスを取りながら奥歯の位置を立て直すことで、より良い噛み合わせを獲得する方法です。

奥歯の位置をしっかり立て直すことで、歯列が自然と拡大され、抜歯が必要と判断されるケースが少なくなります。

そして、歯を抜く・抜かないに関わらず、噛み合わせが長期的に安定し、機能的にも審美的にも調和のとれた歯列ができることから、患者様の歯並びだけではなく、日々の生活そのもののQOL向上にも繋がります。-

MOOテクニックについて

もっと詳しく -

MOOテクニックとは

MOO(エム・オー・オー : Molar Oriented Orthodontics)テクニックは、 「奥歯に基づく矯正治療」という意味です。

Dr. ノーマン・セトリンによって生み出され、その弟子のDr. グリーンフィールドによって体系づけられたコーディネーティッドアーチデベロップメント(CAD)テクニックから発展しました。

奥歯を中心に考え、安定した噛み合わせと調和の取れた美しさに歯列を整えることを目的とし、まず筋肉と歯列のバランスを取りながら奥歯を立て直します。

その結果、幅の広いアーチとスペースを確保することができ、整った歯並びだけでなく安定したバランスのよい噛み合わせが得られます。

また、奥歯と筋肉のバランスが整うため魅力的な笑顔につながり、機能的にも審美的にも良好な結果が期待できます。

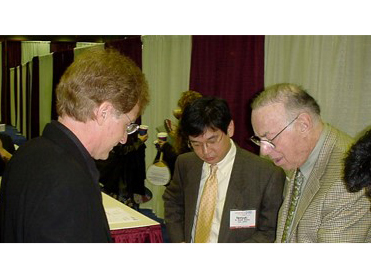

当院の院長は、日本に3人いるMOOテクニックを提唱するリーダーの1人です。

2人の盟友、有本博英先生、賀久浩生先生とともに、2011年秋、『非抜歯矯正治療- Molar Oriented Orthodonticsの実際(医歯薬出版社刊)』を出版しました。

『成人患者急増という現場では抜歯もまた避けられない傾向になるのもまた事実である』という言葉とともに、元日本矯正歯科学会会長の福原達郎先生より推薦文をいただいています。【MOOテクニックのポイント1】奥歯が重要

奥歯に注目する矯正治療です

一般に、前歯などの見えやすい歯並びが注目されます。一方、奥歯に注目すると、奥歯は前や内側に倒れ込んでいるケースが多く、その結果、ほかの歯に影響を与え、前の歯が飛び出したりデコボコになったり、さまざまな問題が生じることがあります。

MOOテクニックでは、筋肉と歯列のバランスを取りながら、奥歯を立て直すことから幅の広いアーチとスペースを確保して、歯列全体を整えていくことができるのです。【MOOテクニックのポイント2】安定した噛み合わせ

噛み合わせなどの機能的な問題も改善し、患者様の健康を守ります

矯正は、歯並びを整え、見た目をよくするだけの治療ではありません。当院では、上下のあごの骨と噛み合わせの状態、頭蓋骨と顔全体のバランスなど、総合的な症状の分析を行い、噛み合わせなどの機能的な問題を改善することにも力を入れています。

ボストン大学のDr.N.Cetlinは、MOOベースの治療法で、傑出した長期安定性を示すことを明示しました。【参考論文】

Cetlin NM, Spena R, Vanarsdall RL Jr.

Nonextraction Treatment. In,Orthodontics: Current Principles and

Techniques. Edited by Graber TM,Vanarsdall RL Jr. Third ed. 2000. 749-777.上下の歯が正常に噛み合い、噛み合わせたときにあごの関節の位置や動きが安定している状態を目指します。

噛み合わせは、歯と身体の健康に関わります

噛み合わせが悪いと、ものを噛んだときの力のかかり方が不均等になるため、一部分の歯だけに大きな負担がかかることもあります。

その結果、その歯がもろくなり、むし歯や歯周病にかかるリスクも高まります。

また噛み砕く力(咀しゃく力)が落ちて消化器官に余計な負担がかかったり、あごの発育に好ましくない影響を与えたりすることもあります。将来にわたって歯と身体の健康を維持するためにも、矯正歯科治療はとても役立つ重要な治療です。【MOOテクニックのポイント3】素晴らしいスマイル

筋肉とのバランスを整え、きれいなスマイルを目指します。

歯列や噛み合わせなどを矯正することによって奥歯と筋肉のバランスが整うため、顔全体のバランスも整うことで、魅力的な笑顔につながります。

出っ歯で口元が突出していたり受け口で下唇が突き出ていたりしている場合も、矯正治療により改善し、横顔のラインがバランスよく整います。【MOOテクニックのポイント4】非抜歯志向

何が何でも歯を抜かないということではありません

生まれもった歯を大切にしたいという想い、また奥歯を中心に考える矯正の特性により、結果的になるべく歯を抜かない矯正での矯正治療結果が高くなる傾向にあります。

しかし、場合によっては抜歯をせざるを得ないこともあります。そのような場合は、最初に奥歯の立て直しと噛み合わせの確立を行ったあと、患者様とご相談の上で、一人ひとりにあった結果が得られるように、患者様の思いを十分に尊重したうえで、歯を抜くか抜かないかの診断をします。

04

ドロドロした粘土や痛みなどの不快感へ配慮しています。

当院は、デジタル口腔内スキャナー「iTero Elemant」を導入しており、マウスピース型矯正装置(インビザライン)に限らず、ほとんどの装置作成の為の型取りを、できるかぎり光学スキャンで行っています。そのため、ドロドロした粘土が苦手な方でも矯正治療に取り組んでいただけます。

詳しく見る

その他、矯正治療特有の痛みに関してもできる限り配慮しておりますので、安心して治療をお受けいただけます。05

充実した設備が整っています。

デジタル口腔内スキャナー「iTero Elemant」や3Dプリンター、歯科用CT、デジタルレントゲンなどの機器に加え、患者さんの矯正装置の作成や調整を迅速に行う為の院内技工所、明るく開放的でリラックスした雰囲気の待合スペース、ゲームや絵本などを楽しめるキッズスペースなどを備えています。

詳しく見る06

料金は安心のトータルフィー&院内分割制度を採用しています。

トータルフィー制度とは、治療に必要な費用の全額を最初に提示する制度です。

詳しく見る

通院回数が多くなったり、当初に予想した期間より治療が長引いた場合でも、基本的に追加料金は発生致しません。(例外を除く)

最終的な治療の総額が最初から明確なため、費用の不安なく治療をお受けいただけます。

院内分割制度とは外部のデンタルローン会社を利用せず、当院と患者様とで直接お支払いの分割契約ができる制度です。

分割手数料が無料ですので、お得に分割契約が利用いただけます。07

いつでも気軽にLINEで質問ができます。

装置が外れてしまったり、お痛みなどのトラブルや、矯正治療に関するご質問、アポイントの変更など、いつでもラインでご相談いただけます。(返信は営業時間内に行います。)

LINEアカウントはこちら

営業時間内にお電話することが難しい方や、わざわざ電話をするのが面倒な場合でも安心です。08

伊丹市で初めての矯正歯科専門(単科)クリニックとして長年地域医療に貢献。

当院は、1993年に伊丹市初の矯正歯科専門(単科)クリニックとして、しのはら矯正歯科を開業以来、長年地域の矯正歯科治療に携わって参りました。

2007年には、主基公園前に移転し、スマイルオン矯正歯科へと名前を変え、現在の体制となりました。

今後も、患者様一人ひとりが満足いただけるよう、地域の皆様に信頼される矯正歯科医院としてさらなる発展を目指してまいります。09

包括的な治療に対応するため、各専門医との連携治療を行なっています。

口腔内には歯並びだけではなく、歯周病や歯の欠損など様々な問題が存在します。

そのため、口腔内の包括的な治療には、歯科矯正だけでなく、様々な分野の知識や技術が必要です。

しかし、歯科医療の進歩は著しく、一人ですべての分野においてスペシャルな技術を身につけるには限界があります。

そのため、複数の分野にわたる治療が必要な患者さんに対しては、専門知識をもった歯科医師同士の連携、すなわちインターディシプリナリートリートメントという考え方が欠かせないのです。-

各専門医との連携治療

もっと詳しく -

インターディシプリナリー

とは以前は、一般歯科医が治療困難なケースを発見した場合、歯周病なら歯周病専門医、歯列不正なら矯正専門の歯科医師を紹介し、インプラントなら最終補綴だけを自ら行うといった、複数の歯科医師が専門性を生かして各自治療を行うディシプリナリートリートメントが主流でした。

その後、各専門医が連携を取ることの重要性が理解されるようになり、マルチディシプリナリーという考え方が広まりましたが、まだその連携は組織的でなく、それぞれの治療が全体的な治療計画の中でどのような目的で行われるのか十分に把握されていなかったのです。そのため、それぞれの専門医が描くゴールは共有されていませんでした。

そんな中、登場したのがインターディシプリナリーという考え方です。初期のインターディシプリナリーでは専門医同士が互いの専門分野の共通の知識をもち、共通のゴールを目指すというものでした。そこからさらに発展した真のインターディシプリナリーでは、互いの専門分野の共通の知識は広がり、互いに同じように考えながら”共通の価値とゴール”を目指します。

連携治療を高める

勉強会を開催インターディシプリナリートリートメントを実現するためには、互いの専門知識をもち合わせる必要があります。そのため、月に1回連携治療研究会を行い、歯周病医や補綴医と集まって、互いの症例を検討する時間を設けています。

勉強会では、それぞれの専門分野の基礎的なセミナーや症例発表、また連携治療の症例発表や症例検討が中心となりますが、各専門分野の最新情報の共有も行っています。